LA BAILARINA DE IZU

La bailarina de Izu se publicó por primera vez en la revista Bungei Jidai en dos partes, en 1926, y en formato de libro por la editorial Kinseido en 1927, junto con otros nueve cuentos. Está considerado uno de los mejores relatos de Yasunari Kawabata, galardonado en 1968 con el Premio Nobel de Literatura.

1 - Casi en el momento...

Casi en el momento en que el camino comenzaba a serpentear y yo finalmente me daba cuenta de que estaba cerca del desfiladero del monte Amagi, una cortina de lluvia proveniente del pie de la montaña se precipitó sobre mí a una pavorosa velocidad, pintando de blanco los tupidos bosques de cedro.

Tenía yo veinte años. Llevaba mi gorra de estudiante, un hakama sobre el quimono azul índigo y un bolso estudiantil al hombro. Era el cuarto día de mi solitaria travesía por la península de Izu. Había estado una noche en las termas de Shuzenji, luego dos noches en Yugashima. Y ahora, calzado con zuecos altos, trepaba por el Amagi. Aunque me había sentido fascinado por las capas, una sobre otra, de las montañas, por los bosques vírgenes y los matices del otoño en los valles profundos, caminaba deprisa por ese sendero, con el corazón latiéndome con cierta ansiedad. No mucho después, grandes gotas de lluvia comenzaron a azotarme, y corrí por el empinado y sinuoso camino. Sentí alivio al llegar a la casa de té en la ladera norte del desfiladero, pero me detuve bruscamente en el umbral. Mi ansiedad se veía colmada con esplendor. La compañía de actores itinerantes estaba dentro, descansando.

Tan pronto como la bailarina se dio cuenta de mi presencia, cogió el almohadón sobre el cual estaba arrodillada, le dio la vuelta y lo colocó cerca de ella.

—Sí.

Es todo lo que dije antes de sentarme. La palabra gracias se me quedó atascada en la garganta. Estaba sin aliento tanto por haber corrido por el camino como por el asombro.

Sentado bien cerca, frente a la bailarina, hurgué para sacar un cigarrillo de la manga del quimono. La joven cogió el cenicero que se hallaba delante de su compañera y lo colocó cerca de mí. Naturalmente, no hablé.

La bailarina aparentaba unos diecisiete años. Llevaba el cabello arreglado de manera elaborada, con un estilo anticuado, inusual y poco familiar para mí. Aunque hacía que su sorprendente rostro oval pareciera pequeño, creaba una bella armonía. Daba la impresión de ser una de esas muchachas de las ilustraciones de las antiguas novelas, retratadas para enfatizar la extravagancia de sus peinados. La bailarina estaba acompañada por una mujer cuarentona, dos muchachas mayores y un hombre de unos veinticinco años que llevaba puesta una chaqueta con la insignia de las termas de Nagaoka.

Yo había visto esa compañía dos veces antes. La primera ocasión fue cerca del puente Yugawa, yo iba de camino a las termas de Yugashima y ellos se dirigían a Shuzenji. Había tres muchachas en el grupo. La bailarina transportaba un tambor. Después de cruzarnos, me di la vuelta una y otra vez para mirarlos. Por fin experimentaba lo novelesco de viajar. Luego, durante mi segunda noche en Yugashima, los actores llegaron a la posada para actuar. Sentado en los travesaños de la precaria escalera, había contemplado intensamente a la joven mientras ella bailaba sobre el suelo de madera de la entrada.

"Si el otro día estaban en Shuzenji y esta noche están en Yugashima, entonces probablemente mañana irán a las termas de Yugano, en la ladera sur del desfiladero del monte Amagi. Seguramente podré alcanzarlos en algún punto de los veinticuatro kilómetros de camino montañoso que atraviesa el Amagi." Eso había fantaseado aquel día a medida que me apresuraba por el camino. Ahora nos resguardábamos de la lluvia en la misma casa de té. El corazón me latía con fuerza.

Enseguida, la anciana encargada de la casa de té me condujo a otra habitación. Al parecer, no se usaba con regularidad y no tenía puertas corredizas de papel. Cuando observé el magnífico valle a través de la ventana, apenas pude distinguir el fondo. Se me puso la piel de gallina. Me castañeteaban los dientes y me temblaba el cuerpo. La anciana volvió para servir té. Le dije que tenía frío.

—Está empapado, ¿verdad, señor? —Hablaba con enorme respeto—. Venga aquí un momento. Séquese la ropa.

Cogiéndome de la mano, me condujo hasta su propia sala.

Había un brasero en medio de la habitación. Cuando ella lo abrió, circuló aire caliente. Me quedé en el umbral, vacilante. Un viejo estaba sentado con las piernas cruzadas junto al fuego, el cuerpo pálido e hinchado como el de un ahogado. Volvió sus lánguidos ojos hacia mí. Tenía las pupilas de color amarillento, como si estuvieran podridas. A su alrededor había montones de viejas cartas y fragmentos de papel. Casi lo sepultaban. Me quedé tieso, mirándolo fijamente, preguntándome cómo podía estar viva esa encarnación de un misterio en medio de las montañas.

—Me avergüenza que lo mire usted de ese modo. No se preocupe. Es mi viejo esposo. Quizá su aspecto es desagradable, pero es que no puede moverse. Por favor, tenga paciencia con él.

Después de esa disculpa, la anciana me explicó que su esposo sufría desde hacía varios años de una debilidad muscular, y por entonces su cuerpo entero estaba paralizado. Las montañas de papel eran, en realidad, correspondencia que habían recibido de toda posible fuente que describiera un tratamiento para la parálisis, más los paquetes de los remedios que el viejo había encargado a lo largo y ancho del país. Cada vez que tenía noticia de un tratamiento por parte de los viajeros que cruzaban el desfiladero o veía una publicidad en el diario, lo compraba. Amontonaba los papeles a su alrededor y los miraba fijamente; no desechaba ninguno. A lo largo de los años había acumulado montañas de trozos de papel envejecido.

Sin decirle una palabra a la anciana, me incliné sobre el brasero. Un automóvil que pasaba por el desfiladero sacudió la casa. Me pregunté por qué el viejo no se mudaba a un lugar a menor altitud; con el otoño ya instalado, el frío y la nieve pronto cubrirían el desfiladero. Salió vapor de mi quimono. El fuego era tan fuerte que me quemaba la cara. La anciana regresó a la sala de té, comentándole a una de las artistas:

—Entonces, ésta es la pequeña que antes tenía con usted. Se ha convertido en una muchacha muy agradable. Eso es bueno para usted. Lo guapa que se ha vuelto. Crecen tan rápido…

Aproximadamente una hora más tarde, oí cómo los actores se preparaban para marcharse. Yo tampoco me había acomodado para quedarme, pero sentía tanta ansiedad que no tenía el coraje para ponerme de pie. Aunque eran avezados viajeros, caminaban lentamente, así que sin duda podría alcanzarlos aún cuando saliera con un par de kilómetros de desventaja. De todos modos, sentado junto al brasero, me impacienté. Una vez que los artistas se hubieron marchado, mis ensueños comenzaron una vívida e imprudente danza. La anciana regresó cuando hubo despedido a los actores.

—¿Dónde piensan quedarse esta noche? —pregunté.

—No hay manera de saber dónde va a quedarse gente como esa, ¿no es cierto, joven? Donde sea que puedan atraer una audiencia, allí es donde se quedan. No importa el lugar. No creo que gente de esa clase haya pensado en uno.

El desdén que se ocultaba en las palabras de la mujer me afectó de tal manera que pensé: "Si eso es verdad, entonces haré que la bailarina se quede conmigo esta noche en mi habitación".

La lluvia cesó y la cima de la montaña se despejó. La vieja intentó demorarme más tiempo, diciéndome que el cielo estaría limpio por completo si tan sólo esperaba diez minutos. Pero yo no podía que darme sentado allí.

—Por favor, cuídese —le dije al anciano—. Hará más frío. —Le hablaba con sinceridad mientras me ponía de pie. Volvió hacia mí sus ojos amarillentos y asintió levemente con la cabeza.

—¡Señor! ¡Señor! —La vieja me siguió hasta afuera—. Esto es demasiado dinero. No puedo aceptarlo.

Agarró mi bolso con ambas manos y se negaba a entregármelo. No escuchaba, no importaba cuánto intentara yo disuadirla. La mujer dijo que me acompañaría un rato por el camino. Repetía las mismas palabras mientras se revolvía detrás de mí a lo largo de unos cien metros.

—Es demasiada generosidad. Disculpe que no lo hayamos atendido mejor. Me aseguraré de no olvidar su rostro. Cuando pase por aquí nuevamente, haremos algo especial para usted. Asegúrese de parar aquí la próxima vez. No lo olvidaré.

Parecía muy trastornada, como si estuviera al borde de las lágrimas, simplemente porque le había dejado una moneda de cincuenta sen. Pero yo sentía impaciencia por alcanzar a los bailarines, y el ritmo de la vieja me estorbaba. Por fin, llegamos al túnel del desfiladero.

—Muchas gracias —dije—. Ahora es mejor que vuelva. Su esposo está completamente solo. —La anciana finalmente soltó el bolso.

Frías gotas de agua se desplomaban dentro del túnel, oscuro. Enfrente, el diminuto portal que con duce al sur de Izu se volvía cada vez más brillante.

2 - El camino de la montaña...

El camino de montaña, salpicado a uno de los costados de estacas pintadas con cal, bajaba desde la boca del túnel como un relámpago dentado. La escena parecía un paisaje en miniatura. Podía distinguir a los actores itinerantes allá abajo. No tardé ni un kilómetro en alcanzarlos. Hubiera sido demasiado obvio disminuir el paso abruptamente, así que con aire despreocupado adelanté a las mujeres. Cuando el hombre que caminaba a unos veinte metros de los demás notó mi presencia, se detuvo.

—Usted camina rápido… Tenemos suerte de que haya escampado —dijo.

Aliviado, seguí al paso del hombre. Me hizo todo tipo de preguntas. Al ver que hablábamos, las mujeres se apuraron para unirse a nosotros.

El hombre cargaba un gran baúl de mimbre en la espalda. La mujer de unos cuarenta años llevaba un cachorro en brazos. La muchacha mayor sujetaba un atado de ropa. La joven del medio también tenía un baúl de mimbre. Cada uno transportaba algo. La bailarina llevaba en la espalda un tambor con pie. Poco a poco, la mujer que aparentaba tener unos cuarenta años comenzó a hablarme.

—Es un estudiante de los grados superiores —le susurró la muchacha mayor a la bailarina. Cuando me volví, sonrió—: Es cierto, ¿no? Por lo menos sé eso. Los estudiantes siempre visitan la isla.

Eran originarios de la ciudad portuaria de Habu, en Oshima, la isla más grande del extremo sur de la península de Izu. Habían deambulado de un lado a otro desde que partieron de la isla en primavera, pero se estaba acercando el frío y no habían realizado aún los preparativos para el invierno. Dijeron que planeaban quedarse en Shimoda diez días y luego cruzar a la isla desde las termas de Ito. Al oír que hablaban de Oshima, sentí aún más lo poético de la situación. Nuevamente, eché una ojeada al encantador cabello de la bailarina. Les hice varias preguntas sobre Oshima.

—Muchos estudiantes llegan a la isla para nadar, ¿no? —le dijo la bailarina a la joven que la acompañaba.

Di media vuelta en dirección a las jóvenes.

—En verano, ¿cierto?

La bailarina pareció turbada.

—En invierno también —me pareció oír que respondía en voz muy baja.

—¿En invierno también? —pregunté. La bailarina simplemente miró a su compañera y lanzó una risita nerviosa.

—¿Puede uno nadar en invierno también? —pregunté de nuevo. La bailarina se ruborizó. Asintió, con una expresión seria.

—Esta muchacha es tan tonta… —dijo la mujer más vieja, riendo.

El camino a Yugano recorría unos catorce kilómetros a través del valle del río Kawazu. En ese lado del desfiladero, incluso las montañas y el color del cielo comenzaban a tener un aspecto más sureño. A medida que conversábamos, el hombre y yo empezamos a sentir agrado el uno por el otro. Cruzamos pueblos diminutos con nombres como Oginori y Nashimoto. Cuando los techos de paja de Yugano se hicieron visibles al pie de la montaña, me atreví a decirle al hombre que quería viajar con ellos a Shimoda. Pareció encantado.

Cuando llegamos a un albergue barato en Yugano, la mujer más vieja hizo un gesto con la cabeza como si se despidiera. Pero el hombre habló por mí:

—Este joven caballero se ha ofrecido gentilmente a acompañarnos.

—Bueno, bueno. Como dice el viejo refrán: "En el camino, un compañero de viaje; en el mundo, gentileza". Incluso gente aburrida como nosotros lo ayudará a pasar el tiempo. Entre y descanse. —Hablaba sin formalidad. Las muchachas me miraron todas a la vez. Dejaron de hablar, los rostros aparentemente indiferentes. Luego, las miradas se convirtieron en desconcierto.

Subí con ellos al piso superior y dejé el bolso. Las esterillas entretejidas del suelo y los paneles corredizos de papel eran viejos y estaban sucios. La bailarina trajo té desde la planta baja. De rodillas frente a mí, enrojeció vivamente. Le temblaban las manos. La taza casi se salió del plato. La colocó sobre la esterilla para impedir que se cayera, pero derramó el té por completo. Yo estaba asombrado ante su timidez.

—Santo cielo. Está comenzando a pensar en el sexo opuesto. ¡Qué asco! ¡Miren eso! —La mujer mayor frunció el ceño, consternada, y le arrojó un paño a la joven, quien, con visible incomodidad, lo cogió y secó la esterilla.

Sus palabras me cogieron desprevenido y reconsideré mis sentimientos. La ilusión que la mujer más vieja había encendido dentro de mí en el desfiladero se había destruido.

—El quimono índigo del joven estudiante es muy atractivo —dijo la mujer, los ojos fijos en mí—. El diseño es el mismo que el de Tamiji, ¿verdad? ¿No es el mismo?

Después de apremiar a las muchachas varias veces, me dijo: —Tenemos otro hijo en casa que todavía está en la escuela. Pensaba en él. Tiene el mismo quimono que usted. Los quimonos índigo son tan caros hoy en día…, no sé qué hacer.

—¿Qué tipo de escuela?

—Escuela primaria, quinto grado.

—Oh, ¿tienen quinto grado? —La escuela no está en Oshima. Está en Kofu. Hace tiempo que vivimos en Oshima, pero Kofu es nuestro lugar de origen.

Después de descansar durante una hora, el hombre me condujo a otra casa de baños. Hasta el momento, yo había supuesto que estaríamos en la misma posada con los actores. Caminamos unos cien metros por un sendero de grava y bajamos algunos escalones de piedra, luego cruzamos un puente cerca de un baño público ubicado junto a un arroyo. El jardín de la posada estaba al otro lado del puente.

Me metí en la bañera de las termas y el hombre lo hizo después de mí. Me dijo que tenía veinticuatro años. Su esposa había perdido dos niños, uno en un aborto natural y el otro porque había nacido prematuro. Supuse que era de Nagaoka, puesto que tenía el emblema de las termas de Nagaoka cosido en la chaqueta. Sus gestos faciales y su actitud de intelectual al hablar hicieron que me preguntara si había estado siguiendo a los actores y llevándoles el equipaje simplemente por curiosidad o, quizá, porque se había enamorado de alguna de las muchachas.

Almorcé tan pronto como salí del baño. Había abandonado Yugashima a las ocho de la mañana y aún no eran las tres de la tarde.

Mientras el hombre se encaminaba al portón de la posada, levantó la vista hacia mi ventana para despedirse.

—Cómprese algunos caquis o algo por el estilo. Disculpe. Ésta es una manera muy grosera de entregárselo, desde el segundo piso. —Arrojé unos billetes. El hombre se resistió a aceptarlos y dio media vuelta para marcharse, pero no podía dejar el dinero en el jardín, así que volvió y lo recogió.

—Usted no debería hacer estas cosas —dijo, arrojando el dinero de nuevo hacia mi ventana. Aterrizó en el techo de paja. Cuando se lo tiré por segunda vez, se lo llevó.

Cerca del atardecer, comenzó a llover. Las montañas se destiñeron y perdieron profundidad. A medida que lo observaba, el pequeño arroyo frente a la posada se volvía amarillo. El sonido del agua que corría se hizo más fuerte. No podía serenarme pensando que los actores nunca vendrían a buscar es pectadores en medio del torrente, así que me metí en el baño dos o tres veces más. Mi habitación era deprimente. Una lámpara eléctrica colgaba de una abertura cuadrada hecha en la pared entre mi cuarto y el contiguo, para poder iluminar así las dos habitaciones.

¡Tam, tam, tam! En la distancia, más allá del repiqueteo de la lluvia, se elevaban los ecos tenues de un tambor. Abrí un postigo y me apoyé en la ventana. El tambor parecía acercarse. La lluvia y el viento me azotaron la cabeza. Cerrando los ojos y haciendo un esfuerzo para escuchar, intenté precisar la ruta del tambor que se acercaba. Unos minutos más tarde, oí el sonido de un samisén. Oí el prolongado grito de una mujer. Oí una fuerte carcajada. Supuse que habían llamado a los actores a la sala de banquetes de la posada que se hallaba frente a la que ellos ocupaban. Podía distinguir las voces de dos o tres mujeres y de tres o cuatro hombres. Tenía esperanzas de que, una vez la fiesta hubiera concluido, se desplazaran hacia donde yo me encontraba, pero parecía que la celebración pasaría el punto del alegre emborrachamiento y se disolvería en una necedad bulliciosa. Cada tanto, la voz aguda, chillona, de una mujer rasgaba la noche como si fuera un rayo. Yo estaba con los nervios a flor de piel. Dejé el postigo abierto y simplemente permanecí junto a la ventana. Sentía cierto consuelo cada vez que oía el tambor.

—Oh, la bailarina está aún en la fiesta. Está sentada, tocando.

No soportaba el silencio cuando el tambor cesaba. Me hundí en las profundidades del sonido de la lluvia.

Podía oír nítidamente pasos confusos: ¿estaban jugando o danzaban en círculo? Luego, todo quedó en silencio. Abrí bien los ojos, intentando ver a través de la oscuridad. ¿Qué era esa quietud? Me atormentaba preguntándome cómo sería la noche de la bailarina.

Cerré el postigo y me arrastré hasta la cama, pero sentía el pecho oprimido. Bajé de nuevo para tomar un baño. Removí el agua. Dejó de llover y salió la luna. La noche otoñal era resplandeciente, despejada por la lluvia. Salí descalzo de la casa de baños, pero no pude hacer nada. Eran más de las dos de la madrugada.

3 - A la mañana siguiente...

A la mañana siguiente, después de las nueve, el hombre de la compañía teatral me visitó en la posada. Yo me acababa de despertar, así que lo invité a tomar un baño. No había una sola nube: casi un día primaveral en la sureña Izu. El agua del arroyo junto a la posada había aumentado y reflejaba el cálido sol. Mi angustia de la noche anterior parecía ahora un sueño. No obstante, mencioné el tema.

—Anoche estuvieron de fiesta. El tambor sonó hasta tarde.

Claves de lectura

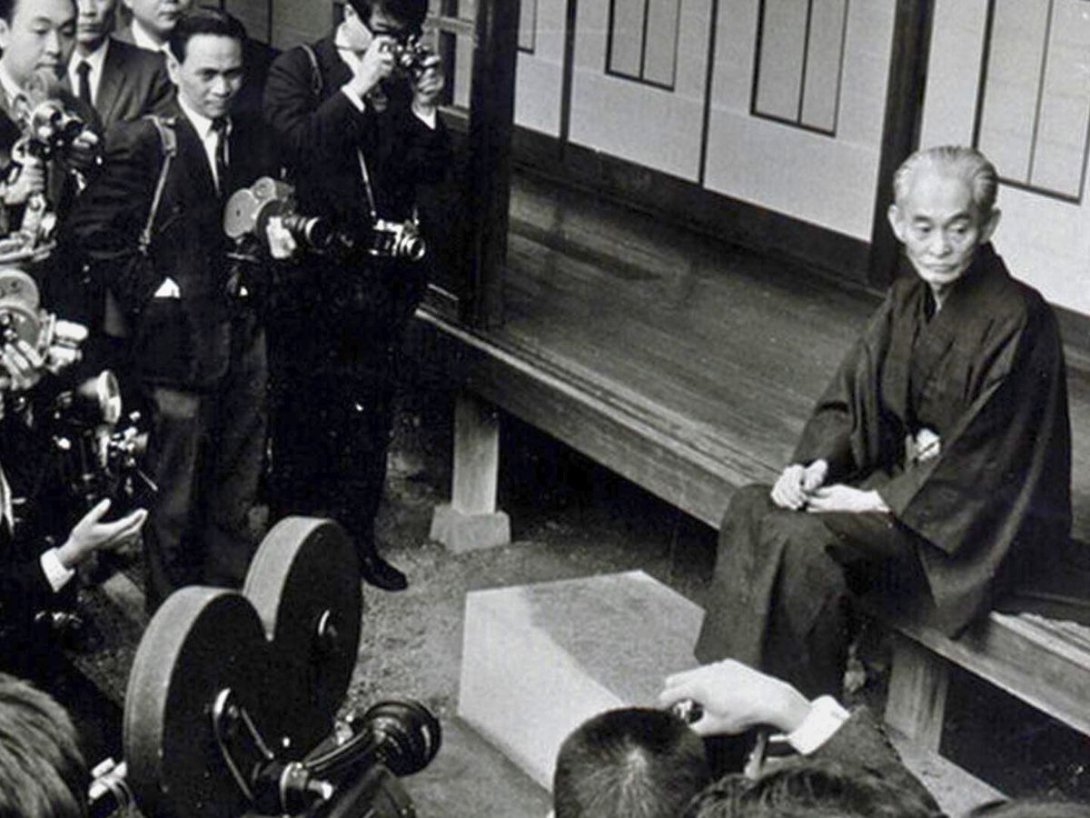

La bailarina de Izu marca el inicio de la carrera literaria de Yasunari Kawabata, que sería coronada en 1968 con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer japonés en recibir este galardón, y el segundo autor de toda la región asiática, antecedido solo por el poeta indio Rabindranath Tagore (1913).

La bailarina de Izu y el resto de los relatos reunidos en el libro homónimo publicado en 1927 están considerados, además del despegue literario del autor, una autobiografía velada. En el otoño de 1918, siendo aún estudiante de la Primera Escuela Superior de Tokio, emprendió un viaje por la península de Izu, ubicada al oeste de Tokio, entre el Monte Fuji y el Océano Pacífico.

Sobre la huella de esta importante época de su vida en La bailarina de Izu y el resto de los textos relacionados, Kawabata declaró:

Lo que creo que son recuerdos probablemente no sean más que ensoñaciones. Aun así, mi propia sentimentalidad anhela esas imágenes como si fueran verdad, aunque sean dudosas o distorsionadas.

Anders Österling (presidente del Comité del Premio Nobel entre 1947 y 1970) en su discurso de presentación del galardón merecido por Kawabata, el 10 de diciembre de 1968, se refirió a La bailarina de Izu:

En un cuento juvenil, que le dio a conocer a la edad de veintisiete años, [Kawabata] narra la historia de un estudiante que, durante solitarios paseos otoñales por la península de Izu, se encuentra con una bailarina pobre y despreciada, con quien tiene un conmovedor romance; ella abre su corazón puro y le muestra al joven un camino hacia los sentimientos profundos y genuinos.

El autor británico Mark Morris escribió en The New York Times que La bailarina de Izu es "un relato engañosamente simple […] sobre la limpieza, la purificación", e identificó como un tema recurrente en la literatura de Kawabata:

El borrado de la sexualidad femenina adulta y su reemplazo por un imposible vacío blanco de virginidad.

El crítico estadounidense y divulgador de la cultura asiática en Occidente, Donald Richie, calificó La bailarina de Izu como la obra "más famosa y popular" de Kawabata, una evocación autobiográfica y "aparentemente ingenua" del "propio primer amor".

En un estudio sobre la ficción moderna japonesa, el crítico alemán Michael Emmerich sitúa La bailarina de Izu dentro de una línea de relatos de Kawabata que exploran:

La búsqueda de una belleza atípica en lugares inesperados.

La famosa historia ha sido adaptada al cine en seis ocasiones, siempre con el mismo título entre 1933 y 1974, y ha calado tanto en la cultura japonesa que el término odoriko (literalmente "niña bailarina") se emplea para definir a los trenes expresos que se dirigen a la región de Izu.

Regresar al inicio